泰山华侨书画院新闻

- 泰山华侨书画院

返回首页>>泰山华侨书画院

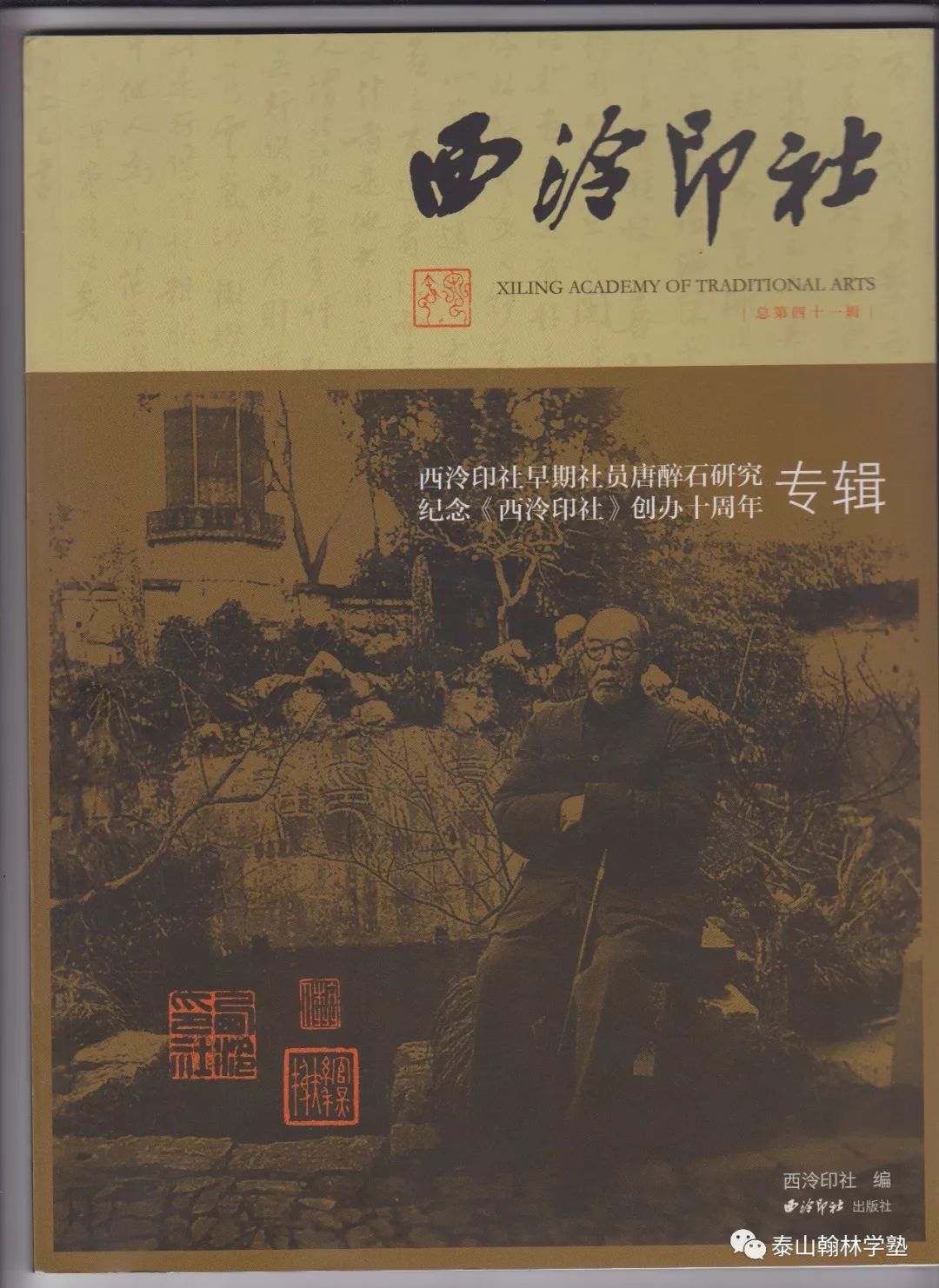

《西泠印社》刊发吕大明忆学印往事《与朱復戡先生二三事》

与朱復戡先生二三事

吕大明

朱復戡先生夫妇1961年来泰安,做岱庙壁画的修复工作。起先寄居汉柏院,又客居赵家花园。“文革”时,被打成“反动学术权威”、“牛鬼蛇神”,“逐出”赵家花园,搬来南门的县人委宿舍院,与我家毗邻,在一间改造过的门洞内栖身,后因一“走资派”搬走,才迁至二间漏雨的东屋。朱復老,我称他朱大爷,夫人葛维宗,称她葛姨。朱復老清俊消瘦,风度倜傥,一口标准的宁波话,葛姨上海话,不过普通话也很好。老两口都精通法语,葛姨还精通英语。

那时“文革”,政治形势很紧张,此院条件很差,是由新中国成立后接收的一处酒庄改造的,住满了一些“走资派”、“ 牛鬼蛇神”。门窗上都有形形色色的大字报,大人们个个挨批斗,挂牌子,面面相觑,见面时也只是点头之而已,免得招惹是非。

朱大爷搬来一段时间后,每到晚上就有三三两两的人神神秘秘地来到朱家求艺,为了避是非,门总是关得严严的,朱大爷以很小的声音,给学生讲授一些学问,十分广博。那年我十三四岁,年少无知,只能叨陪末座跟着学习,兼职看炉子续茶水。从那时起,朱大爷就成为我的恩师。朱大爷讲授的知识主要有油画、国画、书法、文学知识、篆刻等,有时还说一些戏剧和武术作为趣谈。由于口音关系,有些也未能听懂。在这后来十余年中,隔三差五,我跟朱大爷、葛姨学到了很多东西,终生受益。程门受业之事,拟另笔撰文,本文仅在邻里之谊方面谈一些印象最深的事。

缺子的象棋

那时,我是南实小班里象棋第一名,在宿舍院里是一象棋“高手”,院里大人们偷得半日闲,召我弈棋,我总是赢多输少。朱大爷搬来时,我们这些孩辈围着看热闹,帮着往斗室里搬零碎东西,可真开了眼界,尽是没见过的东西,沙发、钢丝床、留声机、唱片、红木八仙桌、太师椅、文明棍、电子管收音机……我正往屋里搬一红木折盒,一不小心,折盒打开,散落一地雪白的中国象棋棋子,还是象牙的。我闯了祸,惊怵地赶快拾,朱大爷也在捡,捡完我一数,少一枚,我在地上找,朱大爷见状,微微苦笑,说:“别找了,就是少一子。”从那以后,我就知道朱大爷有副我从未见过的象牙高级象棋。

那一年,“文革”废除了升学考试,改推荐,我在班里学习第一,被推荐上泰安一中,由于父亲是“走资派”,政审不合格,辍学在家,闲暇很多,百无聊赖。朱大爷知道我会下棋后,被“揪斗”之闲,有空就叫我陪他下棋。缺子的马用一纽扣代替,我先摆好棋子,他总选缺子的一方对弈,子全的一方让我用,朱大爷棋艺很高,象棋谱式很精道。开局是“仙人指路”,总是杀我个丢盔弃甲,尽管院里的看客都帮我指棋,也是无济于事。朱大爷兴致好的时候,经常走个“老汉推磨”,逗我尴尬,不过他也不让我全输,最后一局,或来客有事,都让我赢一局,让我尽兴。

后来朱大爷谈起过,缺的一子,是在一次抄家时丢失的。

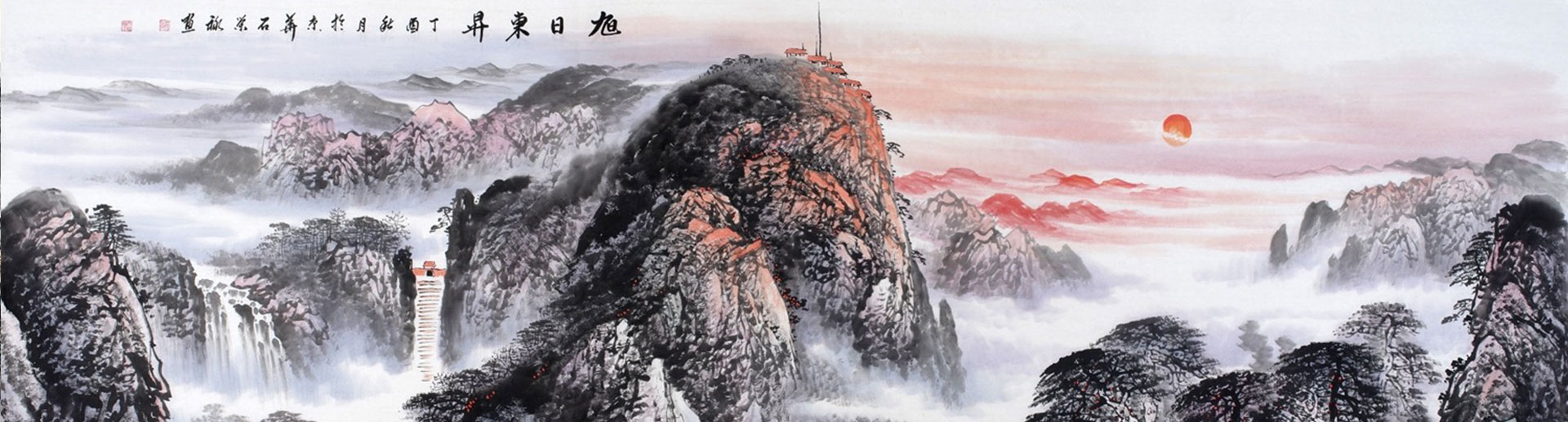

“向日葵事件”

朱大爷是艺术大家,在山东主持设计过山东农业展览馆、山东工业展览馆、修复岱庙壁画等大型文化工程。1965年竣工的泰山剧院是全国著名建筑设计师郭铸珊先生设计的,朱大爷负责其中的舞台美术设计,剧院完工后,在小小的泰城也是一大亮色。朱大爷舞台花边设计优美,一环大大小小的向日葵簇然盛开,满堂生机,白色浮雕,蔚然壮观,以“葵花朵朵向太阳”的形式,表达了一个老艺术家在新中国重生的喜悦,和对新生活的感恩之情。

到了“文”革,不知哪位造反派突发奇想,独出心裁,认为“向日葵设计周边十二个角,实际上就是国民党的党徽,”欲加之罪,何患无辞。这一“新发现” 可让朱大爷多吃了苦头。

一天下午,我正在提水,一伙带着红袖章的“造反大队”喊着震天的口号来到宿舍院,“打到反动学术权威***!”“挖出历史反革命***!” “***是国民党的孝子贤孙!”“砸烂***的狗头!”……并在朱大爷门前、窗上贴满“大字报”,接着,朱大爷在“造反大队”的挟持下,挂上大牌子,踉踉跄跄地游街去了。尽管这样,朱大爷的神情还是那样平淡镇定,面无惧色。这一幕,给我以极深的印象,现在想来,恍如昨日。

小四活过来了

小四不是真名,他排行老四,匿去真名,姑且称之。

泰安县人委南门宿舍院在“文革”前安上了自来水,供水不是很正常,有时有水,有时无水,院西北就一个水龙头,打水约一百米左右,有时还得排队。这已经是很不错了,满泰城这样的待遇也不多,泰城居民都得拿着水票到供水点排队挑水。为了这不正常的自来水,院里家家户户都有水缸存水,方便生活。

那时,朱大爷夫妇初来甫定,和邻舍们还不太熟悉,葛姨和小四妈也有些鸡毛蒜皮的抵牾和口舌之争,各不相语。院中的房子布局像连环套,参差交错,小孩子们经常在此玩“藏老猫收”。小四那年五六岁,还没上学。一天下午,小四出事了,他和小伙伴们玩,躲在外窗台上,脚下一滑跌落在窗下的大水缸里,呛得乱扑腾,慢慢下沉,其他孩子的喊声惊动了全院,我们都跑来看什么事。说时迟那时快,朱大爷正在院里看报,他三步两步跑过来,把小四从水缸里捞出,小四眼也不睁,气也不喘,鼻子嘴里都是水,葛姨拿了一个凳子,朱大爷把小四反扣在凳子上,涳口腔腹腔的水,一会儿,小四哇哇吐了几大口,接着号啕大哭起来,可朱大爷笑了,把小四放坐在凳子上,对我们说,“活过来了,没事了。”

小四父母回来后,得知原委,登门千恩万谢,送烟送酒,朱大爷都婉言谢绝了。

之后,葛姨和小四妈成了挚友,你恭我敬,和一家人似的,她俩又都是抽烟的高手,嗜茶的茶友。整天泡一块,都是“牛鬼蛇神”的家属,聊这聊那,打发无奈、困窘的时光,在那时,也算是一种慰藉吧。

一本篆刻书

“文革”后的一天下午,南门外县革委招待所的服务员匆匆跑来,要葛姨去接电话,那时家中都没有电话,葛姨一会儿就回来了,面色有点凝重。后来,我们知道,她女儿夏梦在北京开完政协会要接葛姨一块去香港居住。没多久,葛姨就去了香港。我家搬走了,朱大爷也因落实政策搬到农学院南工艺公司宿舍。他常应邀参加全国各地文化活动,流寓上海、杭州等地,我们联系就很少了。

1987年春的一天,原邻居马列孙先生来我办公室,说:“朱大爷开完省政协会来泰安了。”我喜出望外,当晚,我和马先生一起,买了点水果点心,来到朱大爷住处,一见面,老人家紧紧抓住我的手,仔细端详着我,说:“大明啊,快十年没见了吧,变了。”又称呼马先生的小名说:“你没变。”然后指着身旁约六十岁的女士说,“这是徐阿姨。”行过点头礼,朱大爷让座,这是一套二室一厅的房子,墙上挂着朱大爷的书画,喝茶时,三人聊起一些过去的往事,徐阿姨在旁微笑地听着,我将准备好的新篆刻的四个印拓请朱大爷指点,他戴上眼镜细心地看了一会儿,说:“还行,这有个错字,应是这样。”他在桌上用手比划着,我自愧难当,诺诺以应。

朱大爷又问起我俩的工作生活情况,我说:“你和葛姨还给我介绍过对象,操过心呢。”朱大爷说:“可惜没成。”我说:“那时,我爸走资派没解放,我不党不团,长得又惨,人家当然不同意了。”马先生说:“你给我俩刻的印,到现在都用着呢。”我接着说:“你老给我的老版的《说文解字》也用着呢。”

聊着聊着,时候不早了,当我们得知朱大爷他俩明一早坐火车回上海,我俩起身告辞,朱大爷说:“好好。”说着让徐阿姨拿出一本书,是《朱復戡篆刻》,递到我手里,说:“新出的,有时间翻翻。”谢过之后,朱大爷手扶拐杖,徐阿姨扶着,送我们到门口。

过了两年,我从报纸上得知朱大爷仙逝的噩耗,又想起先前的一幕,没想到,一本篆刻书竟成了和恩师的诀别之物。

吕大明沐手1990年6月写于《泰山志》编辑室。

此文原载2014年3月西泠印社社刊《西泠印社》总第41辑,纪念西泠印社110周年,社刊《西泠印社》10周年专辑。

吕大明(国家一级美术师,中国书法家协会会员、中华书局版《泰山志》责任主编),《泰山文化研究》主编,《泰山名人》执行主编,《山东体育集藏》执行主编,中国泰山华侨书画报艺术总监。)